近日,我院心血管内科在马景涛副院长、姚铁柱副主任的指导下,连续完成两例高难度射频消融手术。一例为致心律失常性右室心肌病(ARVC)导致的顽固性病理性室速,另一例为合并贲门癌的左室乳头肌室早消融。两例手术的成功,不仅标志着我院在器质性心脏病相关室性心律失常介入治疗领域实现进一步突破,也突显了多学科协作(MDT)模式在处理复杂危重症患者中的重要价值。

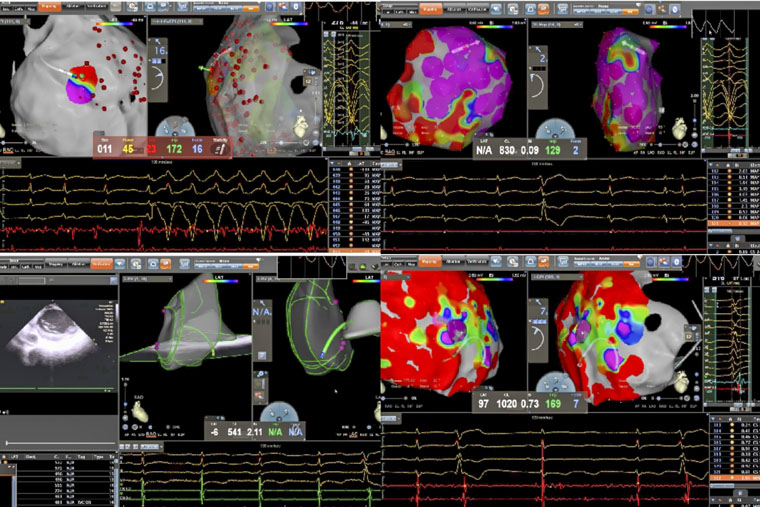

病理性室速通常指由器质性心脏病(如心肌梗死、心肌病等)所导致的室性心动过速。一名患者所患的ARVC,是一种以右心室心肌被纤维脂肪组织替代为特征的遗传性疾病,异常的心肌结构易形成异常电传导通路,从而引发药物难以控制的恶性室速,传统治疗难度大、复发率高。术中,手术团队在X线透视引导下施行心包穿刺,有效规避冠状动脉及心肌损伤风险,为心外膜途径消融建立安全通道。在此基础上,同步进行心内膜及心外膜高密度标测,于右心室多部位识别出低电压区、延迟电位等异常电活动特征,精准判定参与心动过速的关键区域,依托三维电生理标测系统,完成了心内膜与心外膜联合消融。

另一名患者为61岁男性,术前发现频发室性早搏(24小时超过10930次),部分呈三联律及短阵室速,心电图提示起源点为左室乳头肌。频发室早对即将接受大型癌症手术的患者构成多重威胁,如麻醉可能诱发恶性心律失常、室早会影响血流动力学稳定、心脏问题还可能延误肿瘤手术时机。心内科与胃肠外科、麻醉科迅速启动MDT讨论,一致认为必须在肿瘤手术前根除室早这一“定时炸弹”。团队即刻启用“电生理第三只眼”——心腔内超声(ICE)引导手术:ICE导管送入心腔,实时显示左室内乳头肌形态、位置及导管贴靠情况;在ICE引导下克服乳头肌移动难题,实现稳定贴靠与精准消融;ICE实时监测心包情况,极大避免并发症的发生。术后患者室早完全消失,心脏风险解除,并于次日顺利接受贲门癌根治术,现已康复出院。

姚铁柱副主任表示,两例手术的成功实施,共同依托于术前的充分评估与个体化方案设计,先进的影像引导技术(X线、三维标测、ICE)以及手术团队娴熟的技术配合与对心律失常机制的深刻理解。

器质性室速与复杂结构起源室早的消融,是心脏电生理领域的重要挑战。联合心内膜与心外膜途径的标测与消融,以及ICE引导下的精准操作,可显著提高此类复杂心律失常的治愈率,为药物无效、常规消融困难或合并多系统疾病的患者提供新的治疗途径。

文/宋浩洋